-

數位偵探:搜查人權

-

邱霖緯、連雅婷 新北市竹林高中國中部

-

網路與科技的發展快速使我們進入了數位時代,近兩年COVID-19疫情爆發,讓你我更加依賴數位與網路科技,傳統人權意識也因數位平臺與社群媒體演變快速,使我們必須重視新興的「數位人權」。

本課堂活動以學生為主體,學生生活經驗為出發點,引領學生了解數位時代下的「數位人權」。

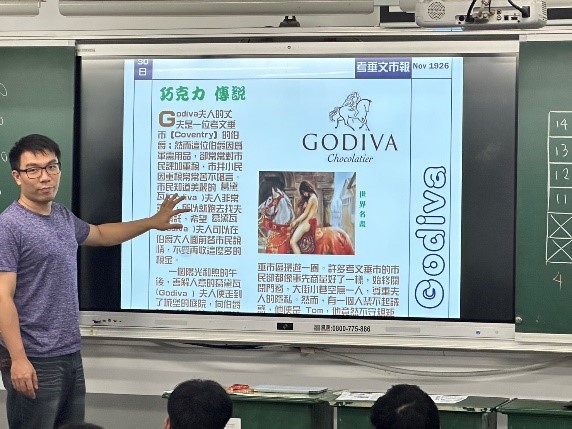

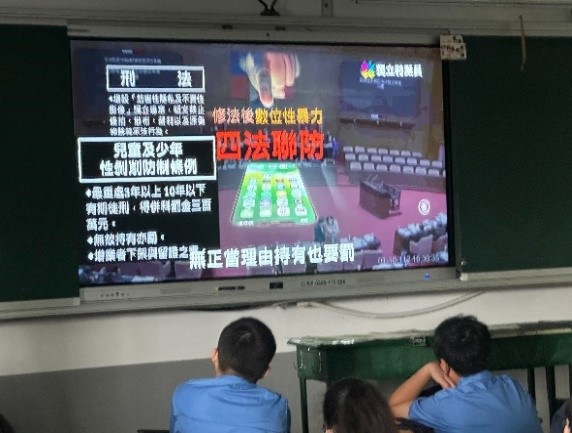

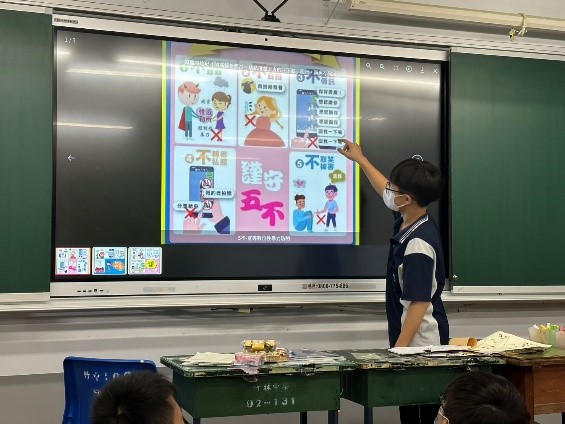

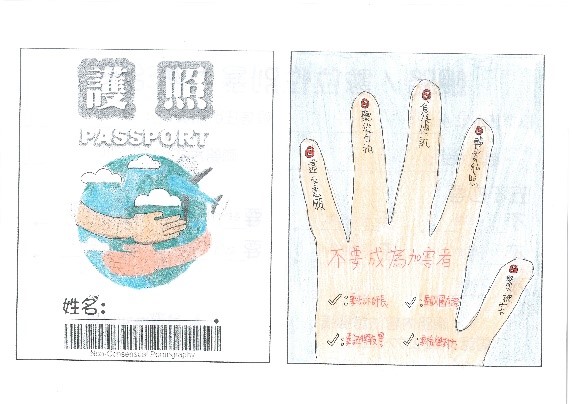

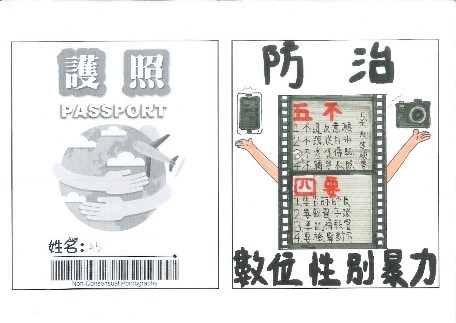

本教案,以新興「數位人權」為主軸,再以「who」、「what」、「why」、「how」為設計理念,其後再聚焦於「網路/數位性別暴力」,期盼學生能熟悉「數位人權」及「網路/數位性別暴力」外,知悉「網路/數位性別暴力」是什麼?了解為什麼此為犯罪行為及相關法則,最後,希冀透過此課堂教學,使學生更能付諸行動,解決問題,確保「數位人權」的實踐。

邱霖緯、連雅婷 新北市竹林高中國中部

網路與科技的發展快速使我們進入了數位時代,近兩年COVID-19疫情爆發,讓你我更加依賴數位與網路科技,傳統人權意識也因數位平臺與社群媒體演變快速,使我們必須重視新興的「數位人權」。

本課堂活動以學生為主體,學生生活經驗為出發點,引領學生了解數位時代下的「數位人權」。

本教案,以新興「數位人權」為主軸,再以「who」、「what」、「why」、「how」為設計理念,其後再聚焦於「網路/數位性別暴力」,期盼學生能熟悉「數位人權」及「網路/數位性別暴力」外,知悉「網路/數位性別暴力」是什麼?了解為什麼此為犯罪行為及相關法則,最後,希冀透過此課堂教學,使學生更能付諸行動,解決問題,確保「數位人權」的實踐。

本課堂活動以學生為主體,學生生活經驗為出發點,引領學生了解數位時代下的「數位人權」。

本教案,以新興「數位人權」為主軸,再以「who」、「what」、「why」、「how」為設計理念,其後再聚焦於「網路/數位性別暴力」,期盼學生能熟悉「數位人權」及「網路/數位性別暴力」外,知悉「網路/數位性別暴力」是什麼?了解為什麼此為犯罪行為及相關法則,最後,希冀透過此課堂教學,使學生更能付諸行動,解決問題,確保「數位人權」的實踐。